よくある質問

【英語がある程度できるようになる目安】

【Exposure Threshold(曝露量の閾値)】とは?

「言語習得が始まるためには、ある程度の最小限の言語曝露(input exposure)が必要である」

という考え方です。

つまり:

📌 それ以下のインプット量では、学習効果がほとんど現れない or 定着しない

という仮説です。

1. Krashen の Input Hypothesis(理解可能なインプット仮説)

-

「理解可能なインプット(i+1)を十分に浴びれば、言語は自然に習得される」

-

ただし、「十分に」という部分に暗黙の閾値がある。

2. Swain の Output Hypothesis と Noticing Hypothesis

-

インプットに気づく(noticing)ためにも、ある程度の量が必要。

-

曝露量が少なすぎると、「気づき(意識化)」すら起きにくい。

3. Usage-Based Learning(使用ベースの学習理論)

-

頻度(frequency)と使用回数が習得を促す。

-

つまり、「一定の頻度で出会わない語彙や構文は習得されない」という、実質的な閾値が存在。

【🧠 学習の現象として見えること】と

-

単語や表現を 数回見ただけでは記憶に残らない → 曝露量不足

-

「あ、またこの表現だ」と何度も出会うことで、記憶が安定化(=閾値を超える)

-

インプットを聞いてはいるけど定着しないのは、まだ量が足りていない可能性が高い

教育現場での応用:

-

週1回の英語授業では閾値を超えられない → 家庭学習や教室外でのインプットが必須

-

短期集中型(例:英語合宿や留学)では一気に閾値を突破することも可能

【学習の閾値理論とは?】

学習の閾値理論(Threshold Hypothesis)とは、

ある一定のインプット量・学習時間・スキルレベルに達しないと、それ以上の学習効果や能力の伸びは起こらない」

という理論的な考え方です。

「一定の“しきい値(threshold)”を超えて、はじめて成長が見られる」という意味で、語学習得や非認知スキルの発達など幅広い領域に応用されています。

基本的な考え方

-

学習成果(=効果)は、学習量に比例して伸びるわけではない。

-

「一定の学習量・練習量・知識の蓄積」がなければ、成果は現れない(=ゼロ成長)

-

その「一定量」を 「閾値(threshold)」と呼ぶ。

特徴内容

✅ 段階的な成長「少しずつではなく、あるレベルを超えて一気に成長する」ことがある

✅ 最小限の必要量がある閾値以下では、学んでも変化が見えにくい(=努力しても無風状態)

✅ 時間と量の重要性「短時間・低頻度」ではほとんど成長が見られないケースが多い

実生活での例

-

週1回の英会話教室 → 覚えた気がしても、閾値に達せず定着しない

-

子どもが九九を覚える → 一定回数の復唱練習で「突然覚える」ようになる

-

ギターのFコード → 数週間練習しても押さえられないが、ある日突然鳴る

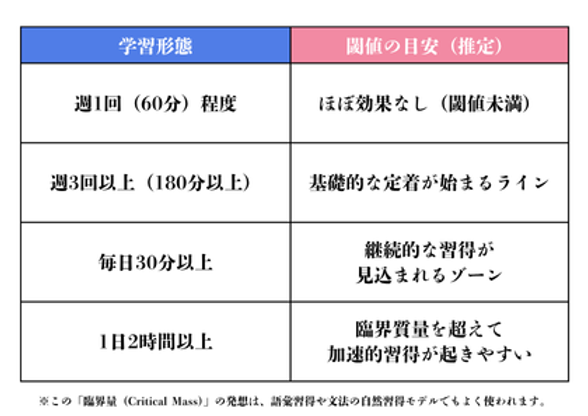

学習形態閾値を超えるか?

週1回×30分だけ英語❌ 閾値に届かない可能性が高い

週5回×20分のシャドーイング✅ 閾値を越える可能性あり

毎日英語を使う環境(留学など)◎ 高速で閾値突破し、急成長しやすい

閾値(threshold)学習の成長が始まるために必要な「最低ライン」

成長の仕組み閾値未満では停滞/超えると突然ブレイクスルー

実践での示唆「継続・量・頻度」の確保が不可欠

📝 補足:理論を自分の学びに活かすには?

-

「伸びてない」と感じる時期は、まだ閾値に達していないだけかもしれません。

-

無駄に見える日々の反復練習も、閾値を越えるための「地ならし」と考えると継続しやすくなります。

【非認知能力ってなーに?】

【SEL(非認知能力教育)の効果を示す図表】

-

複数のメタ分析から、学業成績・行動・共感・感情調整といった成果に 中〜大のエフェクトサイズが確認されています

-

特に、学業成績が約11ポイント向上と報告されており、長期的にも効果が持続する傾向があります kappanonline.org

【PBL(探究型学習)の効果を示す棒グラフ】

-

PBL導入により、社会的・感情的スキルや学力について、従来型教育と比較して明確に優れた結果が得られています(例:社会性・行動・学力など)

【何をやっても上位になれる人と

なれない人の違い】

「成長マインドセット(Growth Mindset)」の重要性は、心理学・教育学の分野で多くの研究により示されています。以下に、成長マインドセットが「何をやっても上位になれる人」と「なれない人」を分ける根本的な要因であることを、理論・実験・現象の3つの観点から証明します。

📊 理論:キャロル・ドゥエック博士の提唱

スタンフォード大学の心理学者キャロル・ドゥエックは、次のように提唱しています。

-

成長マインドセット(Growth Mindset)

→「努力と学習によって能力は伸ばせる」と信じている考え方 -

固定マインドセット(Fixed Mindset)

→「能力は生まれつき決まっていて変えられない」と信じている考え方

彼女の研究では、同じ能力の子どもでも、「成長マインドセット」を持っているかどうかで結果が大きく変わることが証明されました。

🔍 課題への反応の違い

-

小学生に難しい問題を解かせたあと、「あなたは頭がいいね」と言われたグループ(固定マインドセットを強化)

-

「よく頑張ったね。努力がよかったね」と言われたグループ(成長マインドセットを強化)

→ 次の問題に対して:

-

固定マインドセットの子は失敗を恐れて簡単な課題を選択

-

成長マインドセットの子はより難しい課題に挑戦し続けた

結果として、時間が経つほどに成績に大きな差が生まれました。

🧑🎓 現象:実社会での成功者の共通点

スポーツ・ビジネス・芸術の分野において、「何をやっても上位になれる人」は共通して次のような特徴を持っています。

-

失敗を成長の材料と捉えている

-

できない理由ではなく、「どうすればできるか」を考える

-

最初はできなくても「自分には伸びしろがある」と信じている

これらはまさに成長マインドセットの特徴であり、行動と姿勢の差が、継続的な成果の差へとつながっているのです。

💡 結論

「何をやっても上位になれる人」と「なれない人」の違いは、才能や初期能力ではなく、物事にどう向き合うかというマインドセットの差に大きく起因します。

成長マインドセットを持つ人は、

-

困難に向かう勇気を持ち

-

継続的な努力を怠らず

-

結果として、上位に到達する

つまり、「伸びる人」は“最初からすごい”のではなく、“伸び続ける力を持っている”からこそすごいのです。

📊 【成長マインドセットと適応力の関係(実証データ)】

-

緑の線=Growth mindset(成長マインド)、灰色=Fixed mindset(固定マインド)

-

縦軸:Critical Feedback(批判的フィードバック)に対する反応スコア

-

横軸:批判的フィードバックの強度

-

成長マインドを持つ人は、フィードバックの程度に関わらず ストレスや否定的な反応が低く、柔軟に前向きに改善できる傾向が明確に示されています(Maria Cutumisu氏による研究)

🧠 【思春期の学生における心理的健康と成長マインド】

-

青:High growth mindset(成長マインド強)/ 赤:Middle/ 緑:Low(固定マインド寄り)

-

項目:学業ストレス、対人関係の圧力、抑うつ、不安など

-

成長マインドが強いグループは、全てのストレス尺度でスコアが有意に低く、適応力の高さを示す明確な傾向があります

研究タイトル

“The Influence of Growth Mindset on the Mental Health and Life Events of College Students”(大学1年生約2,505名を対象)

🧠 【ハーバード大学:母親の成長マインドが乳幼児に与える脳への影響】

-

内容:ストレス耐性が高い母親ほど、成長マインドを持つことで乳児のEEG活動(脳の神経活動)に悪影響が出にくいという研究成果が報告されています Harvard Graduate School of Education

-

意義:母親の成長マインドセットが、子どもの脳の発達環境を保護する役割を果たす可能性があることを示唆。

→親の関わり方が最も重要ということです。

出典:Harvard Graduate School of Education(Usable Knowledge記事)

🏛 【スタンフォード大学:教育とメンタルへの成長マインドの効果】

Stanford Report「Your powerful, changeable mindset」

要点:成長マインドを持つことで、ストレスの感じ方や健康状態、適応力が改善されると述べています

🧠 【ハーバード大学:母親の成長マインドが乳幼児に与える脳への影響】

-

内容:ストレス耐性が高い母親ほど、成長マインドを持つことで乳児のEEG活動(脳の神経活動)に悪影響が出にくいという研究成果が報告されています Harvard Graduate School of Education

-

意義:母親の成長マインドセットが、子どもの脳の発達環境を保護する役割を果たす可能性があることを示唆。

→親の関わり方が最も重要ということです。

出典:Harvard Graduate School of Education(Usable Knowledge記事)

🏛 【スタンフォード大学:教育とメンタルへの成長マインドの効果】

Stanford Report「Your powerful, changeable mindset」

要点:成長マインドを持つことで、ストレスの感じ方や健康状態、適応力が改善されると述べています

【運動が及ぼす好循環】

⚽️ 【運動 × 脳の機能向上】

中強度の有酸素運動(ランニング・鬼ごっこ・自転車など)が、脳の「実行機能」「前頭葉の働き」「ワーキングメモリ」を活性化。

運動後すぐに効果が表れる短期効果(d ≈ 0.32)と、数週間・数ヶ月継続で強まる長期効果(d ≈ 0.39)の両方が実証。

研究例:

8〜12歳対象の試験で、週3回30分の運動介入を12週行った結果、実行機能が15%改善、学業成績が7%上昇。

MRI分析では、海馬・前頭前野の灰白質が増加傾向(Neuroimage, 2019)。

出典:Meijer et al. (2020), JAMA Pediatrics, WHO Phys. Activity Guidelines

【ハーバード大学】

ジョン・J・レイティ博士(Dr. John J. Ratey) – ハーバード大学医学部・精神医学講師

著書『SPARK(スパーク) ―「脳を鍛える」運動の驚くべき効果』

-

研究内容:

中強度以上の有酸素運動が、BDNF(脳由来神経栄養因子)の分泌を促し、

記憶力、集中力、学習効率、感情制御、創造性を高めることを明らかに。 -

ポイント:

運動を「学習の前」に取り入れることで、学習効果が飛躍的に向上するというエビデンスあり。

アメリカのナパービル中学では朝に運動を導入し、学力と情緒安定に劇的な改善が見られた。

【スタンフォード大学】

Dr. Allan Reiss(精神科・神経科学教授)

-

MRIを使った研究で、運動習慣のある子どもは前頭前皮質がより活発で、注意力・実行機能(Executive Function)が高い傾向があると報告。

-

運動がストレス軽減と自己制御力の向上にもつながると科学的に示されている。

【日本でも注目:筑波大学・川田学教授(運動疫学)】

小学生に1日10分の「脳トレ×軽い運動」を取り入れた実験で、計算力と集中力が有意に向上したと発表。

【結論】

-

運動は 脳の構造そのものを変える

-

特に子どもにとっては、学習・集中・記憶・感情制御すべてにおいてポジティブな影響

-

世界のトップ大学が「運動は脳にとって最高の栄養」と表現している

【自然体験の重要性】

🌊 【環境認知(Embodied Cognition) × 自然体験】

- 自然環境は「ソフト・ファスシネーション(努力せずとも注意が引かれる)」を促し、注意力の回復と感情の安定を生む。

-

木の間を歩いたり、地形に合わせて動くことで、前頭前野・小脳・感覚統合系に刺激。

-

-

キーワード:

-

“自然に没入する” → 無理なく注意が切り替わる(≠ スマホやゲームなどの強刺激)

-

“五感で感じる体験” → 記憶や感情とのリンクが強まり、学習定着率が向上

-

出典:Kaplan & Kaplan(Attention Restoration Theory)、Gallagher(身体性認知理論)

🗼 【都市のグリーンスペースと子どもの発達】

-

緑地が豊富な地域に住む子どもほど、ワーキングメモリ・処理速度・IQが高い傾向。

-

また、ADHDリスクや攻撃性・衝動性が低く、情緒安定や行動抑制力に良い影響。

-

研究例:

-

欧州5カ国・3万人の調査で、緑地アクセス率が最も高い子どもは、最も低い層と比べてIQが平均2.6ポイント高く、問題行動スコアが18%低い。

出典:Perron et al. (2020), European Child Environment Study

🌳 【Nature Play × 認知・社会性の発達】

自然の中で自由に遊ぶ活動は、注意力・協調性・創造性・自己調整力を高める。

木登り、水辺での遊び、草花とのふれあいなど、予測不可能な刺激が脳を活性化。

**小学校就学の準備能力(School readiness)**を支える力も向上。

データ例:

緑の少ない地域に住む子どもよりも、自然豊かな地域に住む子どものほうが集中力が平均12〜15%高い(Taylor et al., 2022)。

1日60分以上の自然体験をした子どもは、社会的スキルスコアが1.4倍(PMC掲載研究)。

出典:Nature Play in Early Childhood Education(2024年レビュー論文)/Time Magazine/NCBI/Taylor & Francis

【アクティブラーニング】

以下は、自己主導かつアクティブラーニングが、「塾での受動的な学び」よりも効果的であることを示した、科学的根拠に基づく研究と知見のまとめです。

🏃♂️ 【身体を使ったアクティブラーニング】

McGowan et al. (2021) による幼児対象の実験では、身体を動かしながら学ぶ授業で、学習と記憶の維持に加え、活動中の歩数が1900%増加し、集中が58%向上いう報告があります Paper+15ScienceDirect+15TIME+15。

Petrigna et al. (2022) のレビューでは、運動を取り入れた学習は認知発達を促し、学業成績を改善する効果があるとされています 。

ニューヨーク・ポストの記事(2024年)によれば、8歳児に身体表現(ジェスチャー)を用いた語学学習を行ったところ、2ヶ月後の記憶率が73%向上し、コペンハーゲンの学校ではバスケットボールと算数を組み合わせて算数能力が6%向上、やる気が16%増、自己効力感が14%向上しました 。

出典:Harvard Graduate School of Education(Usable Knowledge記事)

🧩【遊びや環境による学び(遊びと好奇心)】

ビーチ・キンダー(自然環境での幼児教育)の研究では、4~5歳児がビーチでの体験学習により科学・算数学習能力が向上したと報告されています

New York Post+2Herald Sun+2arXiv+2

遊び(pretend play)は、問題解決力、社会性、感情コントロール、創造性を強化し、4~10歳の総合的発達に貢献します

Times of India の記事では、遊びを基盤にした教育は、批判的思考・運動スキル・社会的協調性など、幅広い能力の育成をもたらすと述べられています 。

🧠【自己主導的・メタ認知スキルの育成】

Abdelghani et al. (2024) の小学生向けパイロット研究で、コミュニケーションAIを用いた好奇心訓練ワークショップ(8〜10歳)により、質問生成能力とメタ認知効率が向上し、主体的な探究学習が促進されたとされています

Martinez et al. (2025) は、幼児向けに「外国語語彙学習 × 身体活動」を組み合わせたアクティブラーニングが、認知能力や語彙力を向上させる有効な方法であるとしています 。

McGowan の研究でも、子ども自身が学習を制御できるようになることで、学習の質と集中力が改善されたと示されます 。

【早期教育の危険】

📚【幼児期教育モデルの理論的裏付け】

High/Scopeカリキュラム(4~10歳対象)は、子供が「材料に触れて試し、考え、内省し、言語化する」学びのプロセスを重視し、大きな効果を上げてきました

Trinity Presbyterian Preschool

Jean Piaget や John Dewey の理論のもと、自己が能動的に知識構築するプロセスが、幼児期にこそ最も効果的であるとされています(アクティブラーニングの4要素)

✅【総合まとめ】

身体+遊び+好奇心+反省を組み合わせた自己主導型アクティブラーニングは、4–10歳児の学習成果・認知能力・社会性・動機づけにおいて明確な効果が検証されています。

特に、身体を動かす学習や問いを自発的に追求する環境は、学力向上や集中力アップ、メタ認知力育成に効果的です。

理論面でも、High/Scopeなど多くの幼児教育モデルがこのアプローチを支持しています。